Le monopole institutionnel représente un phénomène fascinant qui, au fil de l’histoire, a façonné divers secteurs de notre société. À travers des exemples emblématiques, nous allons explorer comment ces structures ont eu un impact profond sur l’économie, la concurrence et les services publics.

Définition et caractéristiques du monopole institutionnel

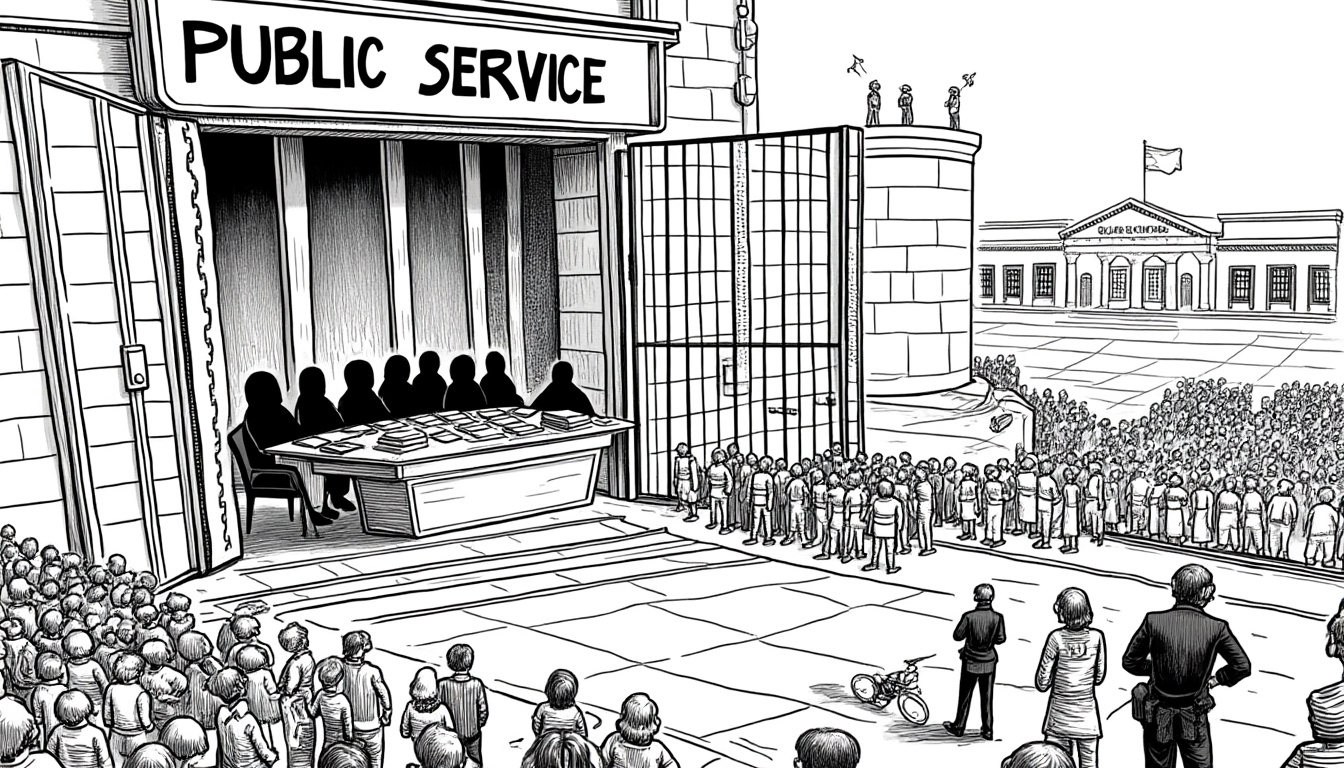

Le monopole institutionnel se concrétise lorsque l’État accorde à une entreprise, ou à un groupement d’entreprises, le droit exclusif de fournir un bien ou un service. Ce phénomène s’illustre notamment dans des secteurs considérés comme stratégiques ou à mission de service public. Voici les trois caractéristiques clés de ce type de monopole :

- Décision des pouvoirs publics : La création d’un monopole institutionnel est le résultat d’une décision politique, ce qui le différencie d’un monopole naturel qui naît d’une dynamique de marché.

- Durée limitée : Bien que le monopole puisse durer plusieurs années, cela ne doit pas contrarier le principe de la libre concurrence, d’où des durées encadrées, comme les vingt ans pour un brevet.

- Protection par la loi : Les entreprises bénéficiant d’un monopole institutionnel ont un niveau de protection par les pouvoirs publics qui les exonèrent souvent de la pression concurrentielle, leur permettant ainsi de fixer des prix plus élevés.

Pour une meilleure compréhension, nous pouvons juxtaposer le monopole institutionnel et le monopole naturel. Le premier est le résultat d’une décision étatique, alors que le second se développe souvent en raison de contraintes matérielles, comme le coût élevé d’une infrastructure nécessaire à la fourniture d’un service, tel que le réseau ferroviaire.

Monopoles institutionnels célèbres : la SNCF et l’énergie

Un exemple emblématique de monopole institutionnel est celui de la SNCF. Gérant l’infrastructure ferroviaire, la SNCF bénéficie d’un monopole institutionnel qui lui confère l’exclusivité sur la construction et l’exploitation de chemins de fer en France. Cela signifie qu’aucune autre entreprise ne peut légalement développer cette infrastructure sur le territoire national. La raison derrière une telle décision est la complexité et le coût prohibitif de la construction, qui justifient la protection d’un acteur unique.

Nous pouvons également observer une dynamique similaire dans le secteur de l’énergie avec EDF. Historiquement, EDF a contrôlé la production et la distribution de l’énergie électrique. L’État a imposé cette structure de monopole pour s’assurer que le réseau électrique soit accessible à tous, de par la nature même du service public qu’il représente.

La prérogative de l’État dans ces cas est cruciale. En l’absence de concurrence, ces entreprises ne doivent souvent pas se soucier de l’efficacité ou de l’innovation, car elles détiennent le marché. Cependant, lorsque les secteurs concernés sont finalement ouverts à la concurrence, cela peut engendrer une amélioration de l’offre, avec des acteurs privés qui s’introduisent sur le marché en proposant des alternatives.

Les impacts économiques du monopole institutionnel

Les monopoles institutionnels, malgré leurs fondements légaux et leurs intentions de bienfait public, engendrent tout de même des conséquences souvent négatives pour l’économie. Voici quelques impacts clés :

- Prix élevés : Les entreprises en monopole peuvent imposer des tarifs plus élevés aux consommateurs, n’ayant pas à craindre la concurrence.

- Limitation de l’innovation : Faute de motivation à innover, la qualité des services peut stagner, affectant les consommateurs.

- Barrières à l’entrée : Cela rend particulièrement difficile pour de nouveaux acteurs d’entrer sur le marché, ce qui peut conduire à une situation de quasi-stagnation.

Pour illustrer ces impacts, considérons le cas de La Poste. Avant l’ouverture du marché à la concurrence en 2011, cette entité avait des tarifs fixés sans considération des services offerts par de potentiels concurrents. L’arrivée des entreprises comme UPS et FedEx a mis une pression positive, incitant La Poste à améliorer sa qualité et ses tarifs.

Cas comparatifs : La Poste et France Télécom

Nous avons déjà mentionné La Poste, mais un autre acteur tout aussi influent est France Télécom, aujourd’hui connu sous le nom d’Orange. Pendant des décennies, France Télécom a bénéficié d’un monopole sur les services de télécommunication. La stratégie de l’État était de conserver le contrôle sur un service essentiel à la communication et à l’économie. En réponse aux directives européennes, le monopole de France Télécom a été aboli en 1998, ouvrant la voie à des sociétés comme SFR et Bouygues Telecom.

Avant cette libéralisation, les consommateurs faisaient face à des tarifs non compétitifs. L’ouverture à la concurrence a engendré une bataille tarifaire qui a permis de diversifier les services offerts, avec des forfaits plus compétitifs et innovants.

Le rôle des directives européennes dans la libéralisation des monopoles

Les exécutifs nationaux en Europe ont progressivement été contraints par les directives européennes d’ouvrir leurs marchés au-delà de la situation de monopole institutionnel. Cette dynamique se présente comme une réponse aux évolutions du marché et aux exigences de la concurrence. Par exemple, le projet de directive sur les services publics a pour but de garantir que les consommateurs aient accès à des services de qualité à des prix compétitifs.

Cette législation a eu pour effet de produits de services plus diversifiés et accessibles. Parallèlement, des entreprises régionales ont commencé à émerger, proposant une qualité de service et des prix qui rivalisent avec les anciens monopoles institutionnels. Le cas des réseaux de transport, comme ceux mis en œuvre par la RATP à Paris, illustre bien cette tendance.

Il est essentiel de comprendre que la libéralisation entraînée par des directives européennes ne se limite pas à la réduction de la protection accordée aux entreprises monopolistiques. Elle constitue également un engagement à garantir que les services restent accessibles, indépendamment de l’évolution des structures de marché.

Les défis et limites des monopoles institutionnels

Malgré les intentions positives qui président à la création de monopoles institutionnels, divers défis se posent, tant pour les acteurs économiques que pour les consommateurs. Par exemple, il existe un risque de ripe-off, où la qualité des services baisse en raison d’un confort induit par l’absence de concurrence. Lorsque le marché s’ouvre, il existe une dynamique rapide et souvent chaotique, car les nouveaux acteurs tentent de capter des parts de marché.

De plus, la réglementation peut évoluer, et lorsque de nouvelles entreprises entrent dans le marché, cela peut créer de la confusion pour le consommateur. Les entreprises monopolistiques, avec leurs structures établies, peuvent aussi parfois s’adapter lentement à ce changement, ce qui entraîne un risque de désdimensionnement de leur offre.

En conséquence, les monopoles institutionnels doivent naviguer dans un équilibre délicat : offrir des services de qualité à des prix compétitifs tout en tenant compte de la nécessité d’innover pour se maintenir dans un environnement de marché de plus en plus concurrentiel.

Conclusion et perspectives d’avenir des monopoles institutionnels

À l’ère de la digitalisation et de l’accès rapide à l’information, les monopoles institutionnels sont amenés à évoluer. Les consommateurs sont désormais plus avertis, et la demande pour des services variés et personnalisés augmente. Par conséquent, les entreprises bénéficiant de monopoles institutionnels doivent envisager de nouvelles stratégies d’innovation pour répondre à ces attentes.

Afin de rester compétitifs, ces entreprises pourraient envisager des alliances ou des partenariats avec des start-ups ou d’autres acteurs du marché pour dynamiser leurs offres et innover.

Questions fréquentes

Quel est l’impact d’un monopole institutionnel sur les consommateurs ?

Un monopole institutionnel peut entraîner des prix plus élevés et une diminution de la qualité des services. Cependant, il peut aussi garantir une certaine accessibilité et fiabilité des services.

Les monopoles institutionnels sont-ils toujours une mauvaise chose ?

Non, ils peuvent offrir des services essentiels, mais leur efficacité dépend de la manière dont ils sont gérés et régulés.

Comment un marché se libéralise-t-il ?

La libéralisation se produit souvent à la suite de directives gouvernementales ou de régulations européennes visant à encourager la concurrence.

Les consommateurs soutiennent-ils généralement l’ouverture à la concurrence des monopoles institutionnels ?

Oui, les consommateurs attendent généralement une réduction des prix et une amélioration de la qualité des services avec l’arrivée de la concurrence.

Quelles sont les alternatives aux monopoles institutionnels ?

Les alternatives incluent des services fournis par des entreprises privées ou communautaires, qui peuvent offrir plus de flexibilité et d’innovation.